『LINE個別相談』受付中!不安なことや気になることはここで解決!

学び

2025.01.10

国家資格【公認心理師】を持つ【カウンセラー】として活躍するため大学院へ!

みなさんこんにちは。何かに深く傷ついたり、悩んだり、自分ではどうしていいかわからない時には、お友達やご両親、先生など、信頼できる人に相談していると思います。今回登場する聖徳大学心理・福祉学部心理学科の4年生2人は、ピンチな状況にある人の話を聞いて、良い方向に導くお手伝いをする「カウンセラー」を目指し、来春から聖徳大学大学院臨床心理学研究科に入学し「公認心理師」の資格を取るための学びを始めます。夢に向かってまっしぐらのS.R.さんとO.H.さんにお話しを聞いてみました。

「カウンセラー」になるために大学院へ

S.R.さん:中学生の時から「カウンセラーになろう」と決めていました。そのために必要な、国家資格である公認心理師の資格は、大学院で学ばないと取得できないものなので、大学に入学した時から「大学院に行こう」と決めていました。10代のころから決心したので、継続して学びを続ける覚悟が必要でした(笑)。

O.Hさん:私は高校生のときから、犯罪心理学に興味があって、海外にも気持ちが向いたので、大学から海外に留学し、海外の大学で心理学を学んでいました。その中で「カウンセラーになりたい」と思ったのですが、海外では活躍しにくいと感じて帰国しました。公認心理師の資格を持ってカウンセラーとして活躍したかったので、3年次編入で公認心理師の資格が取得できるプログラムを実施している大学を探しました。その中で、聖徳大学のオープンキャンパスに参加して、そのオープンキャンパスで私に話しかけてくれて説明してくれたのは、こちらのS.R.さんでした。

S.R.さん:え~全然気づかなかった(笑)。

O.Hさん:すごく親切にいろいろ教えてくださったので、編入学しました(笑)。公認心理師の資格を取得するために編入したので、その時からずっとこちらの大学院に入りたいと思ってました。

大学院入試の勉強方法は?

S.R.さん:3年次のゼミが始まるタイミングで、1年半勉強するスケジュールを、先生と考えてスタートしました。大学院の入試では、自分の力で説明ができるということがすごく大事になってくるので、最初の半年間は、ひたすらインプットで、知識を蓄えて、残り1年間で、実際に声に出して説明してみたり、ノートにひたすら記述して問題を解いていくことを繰り返していました。また、進路に向けて、必要だと思うことを、自分で書き出して、それを着実にやっていこうという「キャリア研究同好会」というサークルに所属していたので、大学院を目指している後輩に、インプットした知識を教えていました。後輩にとっては、知識をインプットでき、私は説明することによってアウトプットの練習になるという形で勉強をしていましたね。

O.Hさん:大学院入試に向けての勉強は、2024年の1月に内部進学の説明会があったので、その頃から本腰を入れて始めました。心理学の専門知識を記述できる、説明が自分でできることが一番求められるため、そこを重点的に自分の言葉で、理論の名前とその概要、どういう人がそれを提唱したかという学派、心理療法でしたら、それをどういう風に実施するかなども含めて、説明できるように勉強しました。一般に売っている参考書と聖徳大学大学院臨床心理学研究科が、過去問を数年分公開しているので、それを参考にして独学しました。

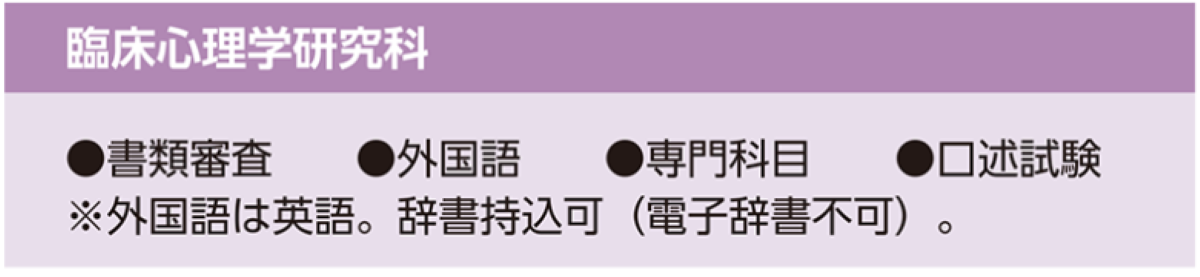

▼大学院入試情報

聖徳の心理学科の学びの中で役立ったのは?

S.R.さん:他者のいろいろな側面を俯瞰して見ること、多角的視点の重要性や難しさを知ったことです。これを学ぶことによって、今目の前にいる人の様子というのは、あくまでも私と接しているときのその人の側面であって、その人が自宅に帰った後や、他の友人といるとき、動物を愛でているときなど、それぞれでまた違った一面が必ず出てきている。でも日常生活で、あまりそれを意識して見ることは、なかなかないですよね。だから、どうしても今、目の前に見えているところだけで「この人ってこういう人なんだ」って判断しがちになって、何か偏見につながってしまったり、その人のすべてを否定してしまったりすることにもなる。それって、カウンセラーになる上では、直していかないといけない課題点であるということを、この4年を経て学ぶことができました。おかげで日常で人と接するとき「この人とはちょっと意見が合わないな」と思っても「それは私と接しているときの一面だけであって、他の場合ではもっとこうなのかもな」というふうに、少し視点を広めに持つことによって、その人のことをちゃんと理解しようというふうに、向き合うことができるようになれたことが、役に立った点です。

O.Hさん:「心理学実験I・II」です。実験をして、レポートを書く授業です。それが、大学院入試で提出する「修士論文計画書」と卒業論文の概要を書くにあたって、すごく役立ちました。求められているレポートの流れはこんな感じです。

①仮説 「こういうことが理論で言われている」ので「こうなると思います」

②実験 それを試すには「こういう方法がある」

③結果 「こういう値が出た」ので、この仮説と結果が合致

④考察 「なぜ一致しているのか」の考察

①から④までをそれぞれ書いて仕上げます。ここで論文の型を習うことができ、具体的にどういうふうに書き進めればいいのか、何を言うべきなのかを、その授業の中で学ぶことができたので、すごく役に立ちました。

公認心理師としての理想像は?

S.R.さん:高齢者福祉か終末期医療の場面で活躍できる公認心理師になりたいです。「死」を意識することは、ご本人だけではなく、そのご家族であったり、ご友人だったり、その方を支援しているスタッフなど、関わっている多くの方に、大きな影響を及ぼすと思っています。だからこそ、ご本人だけではなく、その方を支援している全ての方々を支援する、支援者支援の視野を持った上で、それぞれを支えつつも、質の高い福祉のサービスであったり、医療のサービスを提供できる環境づくりに全力で当たれたらいいと考えてます。話しをちゃんと聞ける、悲しみを共有できるようなスタッフが一人でもいることが、そこで働かれている方々、つらい思いをされているご家族の方々にとって、すごく大切な存在なんじゃないかと思ってます。やりがいも感じられるでしょうし、私自身が自分がつらかったときに「こういう風に話を聞いてくれる存在があったらいいな」と思ったので、そちらの道を目指してます。

O.Hさん:3,4年生の「心理実習」という授業でうかがった「発達支援センター」には、発達障害を抱えている子や、普段の生活に困難を抱えている方が入居されていました。彼らは、

取材後、撮影しながら「ポモドーロ法(25分作業+5分休憩を1セットとし、繰り返す。集中力を維持し、効率的に物事を進めたい時にオススメ)を用いて勉強をしていました」とS.R.さん。「語学が重要なので語学教育センターによく遊びに行って、先生と会話をしていました」とO.Hさん。2人とも笑顔の下に「困った人の味方になりたいという」強い思いを感じるインタビューでした。まっすぐに夢を叶えてください。応援しています!

ライタープロフィール

M.Y

都内在住。スポーツ大好き、食べるのはもっと大好きなアラサー女子。松戸の魅力をご紹介します!

ランキング

関連記事

ランキング